身上起红疹 掉皮屑

10年跑遍杭州所有医院

别人的23岁,为实习奔波,为工作迷茫,为校园恋情何去何从而苦恼。

但小关(化名)没有,不是他佛,而是这些烦恼对他来说太遥远了。

这10年来,他只想:把病治好。

小关记得很清楚,命运的轨迹,是从12岁那年,开始走偏的——

那年他在上小学6年级,浙江的冬天很冷,有一天洗澡前,他脱下秋裤,发现裤子上沾了一层白色皮屑,当时以为是皮肤太干燥,后来擦了医生开的药有好转就没在意。

但到了初中,身上的皮屑不仅没有销声匿迹,还变本加厉,常常穿脱衣服时,脚边就散落着一堆雪花花的皮屑。

后来上了高中,身上还慢慢开始起红疹。中学的这6年,小关为这个来历不明的“皮肤病”吃尽了苦头——

大医院看了,小偏方试了,各项皮肤检查也没落下,复诊跑医院成了家常便饭,因为不忍心晕车的妈妈陪着自己奔波,从15岁开始,他都是一个人去医院看病。

但即便已经把自己喂成一个“药罐子”,这病依然不见一点起色。

但在他大一那年,新的突破口出现了。

在杭州萧山的一家医院里,小关遇到了一个经验颇丰的老教授,多年不愈的“皮肤病”的神秘面纱终于被揭下——

这不是纯粹的皮肤病,是一种叫做“蕈样霉菌病”的肿瘤。

但确诊随之带来的,是更大的绝望,由于病种罕见,治疗复杂,此后大学整整四年,小关四处求医,却依然到处碰壁。

误诊6年+确诊4年,10年几乎跑遍杭州所有医院,但身上的红斑,却像藤蔓一样,没有收敛的态势,张牙舞爪地蔓延开来。

这10年,他历经过的坎坷和心酸,非常人能体会。

当我问他:“身边的同学会不会用异样的眼光看待你?”

他看似轻描淡写:“那可太多了”。

在我告诉他“如果不想聊,我们可以不聊这个话题”之后,他哽咽地跟我说:“谢谢”。

我看不见过去这10年,他经历了什么。

可是那声哽咽的感谢里,和那之后良久的沉默里,已经写满了答案。

会使“障眼法”的蕈样霉菌病

是披着“皮肤病”外衣的肿瘤

这病到底啥来头?

蕈样霉菌病,其实是一种会使“障眼法”的T细胞淋巴瘤。

因为一般表现为皮肤上的症状:红斑、脱皮、干痒等,所以一开始常被误诊(如:湿疹、异位性皮炎)。

如果一直被“皮肤病”这层外衣蒙蔽,一旦肿瘤细胞入侵淋巴结和内脏,会大大降低生存率。

所幸,这病一般都很“懒”——

从初期到晚期(红斑期→斑块期→肿瘤期)的“进化”过程通常比较漫长,每个阶段可能会历经8-9年,整个过程起码长达十几年。

小关则已经到了肿瘤T4期(最严重的分期),身上几乎90%的皮肤“爬满”了红斑,皮屑裹满全身,像一层厚厚的糖霜。放疗对他来说,已是箭在弦上。

“问题不大,可以治”

10年心结被医生1句话治愈

今年1月份,小关在网上看到了一篇关于中国医学科学院肿瘤医院深圳医院(以下简称“深圳肿瘤医院”)的报道:同样得蕈样霉菌病的63岁大爷顺利在深圳接受了治疗——

这犹如给小关打了一针强心剂。

行动派的他,在2023年农历新年到来之际,出现在了深圳肿瘤医院放疗科主任金晶的办公室里。

金教授接过小关一沓厚厚的病历本,一页页认真翻看起来,随后一句话,让这个刚刚大学毕业的男孩放下了压在心里整整10年的大石——

“别担心,问题不大,可以治。”

于是小关住进了深圳肿瘤医院的放疗科。

患者供图

先跟大家唠唠放疗是啥——

简单来说,就是利用放疗仪器发出的光束的巨大能量,杀死体内癌变细胞的一种治疗。

而蕈样霉菌病的治疗,一般都用全身电子线这种放疗技术,这种电子线有个独特的物理特性——

光束的穿透性比较差,能量基本都聚焦在皮肤表面,所以不会对内脏造成损伤。

对于蕈样霉菌病这种皮肤长红斑的T细胞淋巴瘤,可以说是“天敌”般的存在。

放疗科主任金晶跟患者科普疾病和治疗方式

但任何事物都有两面性,电子线放疗有个局限性:它是二维照射技术,每次射线出去只能照到1个面。

啥意思?举个简单的例子,好比照相,不管怎么拍,也只能拍到1个面,不可能1张照片把这个人360度无死角呈现出来。

你先拍正面,再拍侧面,难保两张照片没有重叠的部分,也很难保证能做到“无缝衔接”,没有漏照的部分。

电子线治疗蕈样霉菌病也同理,红斑部位那么多,要分那么多次照射,漏照和重复照的风险会更高——

万一漏照:癌细胞有“漏网之鱼”;

万一重复照:射线杀伤力那么大,也容易“殃及”周围正常组织。

一旦挨得近的正常组织受“牵连”,引发的后遗症,甚至是致命性的,比如脑瘤放疗,如果脑干受“牵连”,患者可能会瘫痪。

后来,金晶教授团队萌生了一个新想法:要不用TOMO来治。

于是就有了这幕放疗室里的“奇观”——

深圳首例!潜水服变身完美“画皮”

用Tomo治蕈样霉菌病的黑科技

Tomo又是啥?

一台需要斥巨资(4000万)才能拥有的、治肿瘤的最新黑科技放疗仪器。

比起刚刚提到的电子线治疗,它有啥优势?

可以360°不断旋转!51个弧度可进行无缝连接照射!

不像常规放疗,一次照射部位有限,Tomo是360°无死角多角度旋转照射。

物理师根据前期的CT影像图,会精准描绘出治疗部位,不管肿瘤形状有多奇怪,肿瘤部位涉及范围有多广,都可以一次性直接解决,完美规避重复照和漏照的风险。

所以对多部位肿瘤、长部位肿瘤十分友好。

而且Tomo还有一种开挂般的程序设定:可以实现“断崖式”的剂量分布,顾名思义,“断崖式”剂量分布,即相邻部位的照射剂量很悬殊,举个例子——

比如放疗时需要照射全脑,但中间海马体的部位是正常组织,这种情况下——

肿瘤的照射剂量需要很高,才能达到“杀死”癌细胞的效果;

而相邻的海马体剂量需要非常非常低,才能保证海马体功能不受损。

有了TOMO这个放疗仪,物理师就可以在程序上先“抠出”这个海马体的形状,然后分别设定好肿瘤部位和海马体的不同剂量。

更直观地理解:跟抹药膏儿似的,假设指甲盖有伤,这膏药对受伤的指甲盖有奇效,但对指甲盖周围的手指正常部位有腐蚀性,就尽量不能碰,或者碰一点儿没事,但要保证剂量非常低。

但新的问题又接踵而来,Tomo的射线是光子线,光子线的物理特性——

可以穿透皮肤,对治疗长在体内的肿瘤更有优势,但在皮肤表面的剂量很低。

后来,放疗科主任金晶带领团队结合国内外经验,决定实施潜水服治疗方案:让小关穿上潜水服,这样射线就会穿透潜水服,让皮肤达到理想的照射剂量。

放疗科团队探讨治疗方案

于是,团队紧锣密鼓地开始了放疗前的准备工作——

治疗技术组:专家张寅带领CT定位室成员,帮小关照完CT后,化身“裁缝师”,手动改造缝制“画皮”,最大程度保证潜水服的贴合度。

物理团队组:主任权恩卓带领物理团队,一丝不苟地“雕琢”全身每个部位的照射剂量分布,保证射线“完美”聚焦全身皮肤表面,最大程度保护皮下的所有正常组织。

潜水服上身效果,为了保护面部,医生还给小关戴上了特定的面罩

就这样,所有准备工作就绪,1月30日,小关接受了第一次Tomo放疗。

躺在放疗床上,贴紧身上每一寸肌肤的潜水服,仿佛是他紧紧抓住的救命稻草。

小关的第一次Tomo放疗,摆位中。院长王绿化(左二)、放疗科主任金晶(右二)、物理团队主任权恩卓(右三)、技师组组长张寅(左一)等参与治疗

目前,小关已经接受了15次治疗,身上的红斑已经消退很多。

被问起第一次躺在Tomo放疗床上是什么感受时,他表现出超乎同龄人的淡定和豁达——

“春节前第一次做CT定位时,整整3个小时不能动,我知道不只是我一个人累,医生们也很累,当时就是一股信念支撑着我:坚持定位完,就可以接受治疗了。”

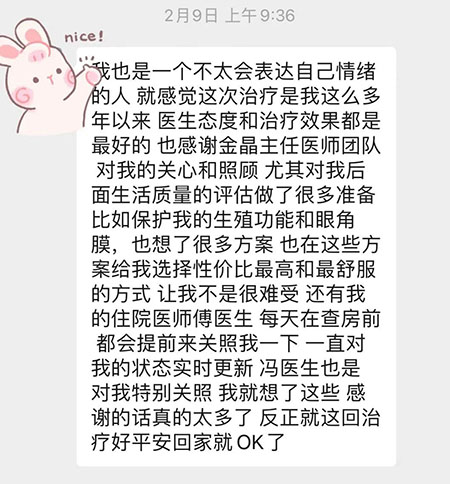

小关给阿卫发的短信

在小关身上,天大的事仿佛都可以被它揉成一个个细碎的小雨点,仿佛只要坚持等到这场雨下完,一切都会好起来。

刚开始那几次放疗,每次一躺就是将近2小时,为了保证治疗效果,他丝毫不能动弹,也不能入睡。

但他有自己的一套方法——

“每次我就从1数到120,一个轮回是2分钟,也不记得数了多少个轮回,治疗就做完了。”

重要的不是未来还会不会有风雨,而是我们坚信,他还有很多个10年,他会一直走下去。

来源:中国医学科学院肿瘤医院深圳医院