在医院里,有这样一个神秘又关键的团队,他们不执柳叶刀,但却是手术顺利进行的“定海神针”,更是手术台上的“幕后英雄”。

他们就是——麻醉团队。

打一针让人“睡一觉”,是大众对麻醉医生的普遍认知。然而麻醉团队的作用可不是这么简单,他们的工作贯穿手术全程,守护生命安全——

手术前期:

全面了解患者身体状况,精准规划量身定制麻醉方案。

手术期间:

紧盯患者的心率、血压、呼吸等指标,根据身体的实时反应灵活调整麻醉药物,就像把控船舵一样,确保患者在手术过程中平稳无虞。

手术结束:

帮助患者平稳苏醒,确保患者从麻醉状态中安全、舒适地恢复过来。

近日,中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的麻醉团队面对一位肺功能极差,屏气不到20秒的肺癌患者,上演了一场“无插管麻醉”的生命奇迹。

01、当严重慢阻肺遇上肺癌

患者赵生是一位早期肺癌患者,但多年重度慢阻肺病史导致他的肺功能严重衰竭,FEV1仅占预计值28%。

*FEV1是指最大深吸气后做最大呼气,最大呼气第一秒呼出的气量的容积,是判定哮喘和COPD(慢阻肺)的一个常用指标。赵生的FEV1仅占预计值28%,属于COPD中的Ⅳ级(极重度)。

因此在日常生活中,轻微活动就会让他气喘吁吁,需要长期居家依赖吸氧才能维持基本生活。他的屏气时间更是不足20秒,仅为常人的1/3。

对于这样的患者,手术麻醉风险极高——

传统单肺通气麻醉就像是在暴风雨中航行,随时可能遭遇“顽固性低氧”这样的滔天巨浪,让患者陷入缺氧的困境,还可能出现“无法脱机拔管”的险境。

“术中可能缺氧,术后还要带管?”赵生及家属对可能发生的种种意外感到十分焦虑。然而,这并没有难倒身经百战的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院麻醉团队。

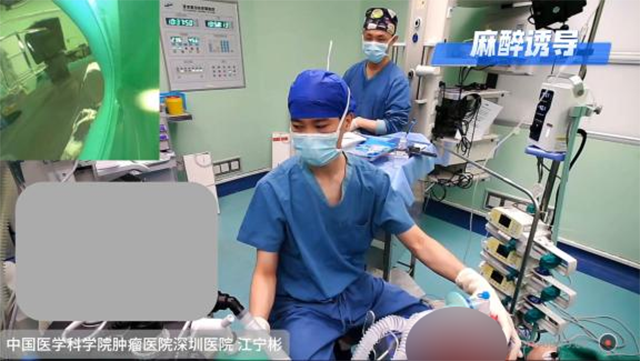

在麻醉科主任医师李泉的带领下,主治医师江宁彬勇挑重担,与胸外科主任医师郭晓彤团队(手术助手:主治医师王春光、杨逸坤)紧密协作,为赵生量身定制了一套特殊的麻醉方案——采用“可视喉罩+双肺通气”的非插管麻醉技术。

02、无插管,有奇迹

手术当日,精准麻醉打通生命通道,开展了一场生死时速般的救援,为生命护航。

可视喉罩全程护航,在手术中动态监控赵生的气道状况。术中赵生经历了2次体位翻转,喉罩内置摄像头实时显示气道结构,确保喉罩位置精准无误,保障了呼吸通畅。

①超声神经阻滞技术——

为赵生提供了精准的“靶向镇痛”——术前,医生借助超声引导,精准阻滞胸壁痛觉神经(前锯肌平面阻滞),成功减少术中70%阿片类药物用量。

术后三天,赵生VAS疼痛评分始终低于2分,即轻度疼痛无需使用镇痛泵。

②智能麻醉管理系统——

更是为手术安全“强力控场”——通过TCI靶控输注技术,精准调控镇静深度,使赵生的BIS值稳定在40-60区间。

同时,小潮气量肺保护通气策略全程护航,有效避免了低氧血症的发生。

03、突破极限,守护生命希望

手术结束后,赵生即刻苏醒,能够按照指令配合医护人员操作。在面罩吸氧的辅助下,血氧饱和度稳定维持在98%以上。

更令人惊喜的是,整个手术过程实现了全程“无管化”麻醉管理,赵生术后直接返回普通病房,无需气管导管和在ICU过渡。

术后第3天,赵生恢复良好,自主咳痰有力,疼痛控制满意。

此次麻醉的成功实施,标志着医院的麻醉科在危重患者围术期管理领域达到了“全新高度”——

非插管胸科麻醉技术:为心肺功能差的患者提供更安全、舒适的选择。

可视化精准镇痛:超声引导神经阻滞实现“少用药、强镇痛”。

多学科协作(MDT)模式:麻醉与外科团队紧密配合,定制个体化方案。

让高风险手术患者“醒得快、痛得少、康复早”,作为手术台上的 “生命护航员”,为肿瘤患者围术期安全保驾护航,麻醉团队用精湛的技术与温暖的关怀守护每一个生命的希望。

来源:中国医学科学院肿瘤医院深圳医院