“准备搬家了,最舍不得的居然是这里的社康医生”,今年6月,一名深圳网友在小红书上如此发帖。虽然这听起来有些“离谱”,却是真人真事,就发生在深圳龙华。

“10个龙华人,有6个在社康看病”。2024年,在龙华区的区属区管医疗机构中,社康诊疗量占总诊疗量65.76%,在全深圳“遥遥领先”。龙华人已经养成了“有事优先去社康”的就医习惯,国家希望建立的分级诊疗格局,在龙华已经“有模有样”。

龙华的社康(类似其他城市的社区卫生中心)到底有啥魔力,能让居民如此偏爱?这首先源自龙华对社康的“偏爱”:“院社融合”“基层优先”,区属医院和社康机构“打包”在一起,资源向社康倾斜,社康薪酬不低于医院;用户思维、以需求为导向,“居民需要什么,社康就做什么”……近年来,“龙华模式”已成为深圳社康发展一张亮眼的名片。

把牙科搬到“家门口”,把社区居民“宠上天”

要发展社康,龙华区有天然的“劣势”。这里是深圳地理上的中心,过了“梅林关”开车10分钟,就到了深圳中心区福田。过去,龙华居民最常见的就医习惯就是“去福田”,毕竟福田区是深圳三甲医院最密集的地方。

为吸引大家“回流”,龙华社康纷纷“卷”起来!核心就一条——用户思维:“居民需要什么,我们就做什么”。

开门时间变了。以前,社康下午5:30就关门,打工人下班,医生也下班了。后来,各社康都开设了午诊、夜诊,医生护士两班倒,一直开到晚上10点,有的连年初一都开诊。

服务内容变了。各社康机构主动摸清周边居民的痛点和刚需,差异化发展。龙华地标深圳北站,周边是政府大型安居房龙悦居,还有各种新建的楼盘,住满了在福田、南山上班的打工人,颈肩腰腿痛是他们的最大“痛点”。于是,北站社康中心就豪气拿出了1118m²,开辟出特色的“旗舰中医馆”,一到傍晚六七点,这里就躺满了下班回来的打工人,推拿、理疗、针灸、艾灸、拔罐轮番上阵……

龙华年轻人多、生娃也多,产后妈妈需要呵护。和平里社康中心推出产后康复,“瑜伽+电疗”十个疗程下来,腹直肌分离从3cm缩到1cm。

市民去医院看牙“一号难求”?鹭湖社康、新田社康、岗头社康推出口腔门诊,逢周一、三、四、五、日开诊,号源足、距离近,让大家在小区门口就能搞定看牙问题。

为了让更多居民签约“绑定”社康家庭医生,龙华把社区网格员也拉进了家庭医生团队,发挥他们在社区的“熟人”关系,他们每邀请一个老人来社康参加免费体检,奖励20元。

医保和财政补助也在暗中发力,引导居民到社康首诊。社康收费价格普遍比三甲医院低20%。同样是看一次普通门诊,在社康看,医保统筹基金报销75%,在三甲医院报销55%。

在社康的主动“投喂”和各方助力下,居民逐渐把社康医生当成了自己就医的“熟人”,有人搬家到了东莞塘厦,还要带着4个孩子回龙华民强社康中心看熟悉的医生。民强社康中心位于民治地铁口,周边是大片城中村,打工人“含量”拉满,2024年门诊服务量达到29万人次,高居龙华区第一位,被称为“地表最强牛马社康”。

医院和社康成了“一家人”,医院成为社康“最强后盾”

龙华的社康“火爆”,还有一个原因是社康机构不是“单打独斗”,万事有医院这个“大哥”做后盾。这离不开一个深圳特色:院办院管。1996年,深圳第一家社康中心(水库新村社康中心)开业时,就是由医院建立、由医院管理。

近年来,深圳的院办院管又有了“升级版”——基层医疗集团。在龙华,区人民医院与61家公立社康“打包”,组建区人民医院集团;区中心医院与38家公立社康一起,组建了区中心医院集团,打造紧密型的城市医联体。

院办院管、集团化的好处就是,医院和社康融合在一起,“一家人、一本账、一盘棋”。

因为是“一家人”,龙华区人民医院口腔科直接把普通门诊“下放”到和联社康中心,院本部慢慢专注于疑难复杂的亚专科(如颌面外科),和联社康也很“会做”,拿出半层楼做口腔科门诊,稳稳接住看牙补牙大军的“泼天流量”。

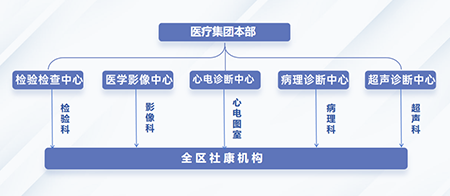

在“院社融合”的模式下,龙华区的两大基层医疗集团建立五大医学共享中心(检验检查、医学影像、心电图诊断、病理诊断、远程超声诊断),由医院的检验科、超声科、影像科、病理科“直管”各个社康机构,患者在社康做检查,专家在医院读片、出报告。此外,还建立一体化药房,医院有啥药,社康就有啥药。

依托“院社融合”这个抓手,龙华区深入推进“全专融合”——医院派专科医生“下社康”出门诊、建立专家工作室,给社康医护“开小灶”做培训;社康的全科医生也会“上去”,定期到医院的专科轮转、进修,把战斗力“拉满”。医院的专科医生还加入社康的家庭医生团队,参与社区慢性病管理,做到“医防融合”。比如,小区里有“老高糖”的血压、血糖压不下去,专科医生会及时“上线”,在系统上会诊,提供指导意见。

借助医院集团这个后盾,社康快速摆脱了“缺医少药少检查”的历史。病人“上下转诊”也打通了“任督二脉”,上转时社康可以为患者直接预约医院专科医生或预留病房床位,患者无需再重新挂号、重新排队;下转时,医院直接将患者转回其所签约的社康,由家庭医生团队接手康复、随访等后续服务。

为解放社康医护人员的“战斗力”,龙华区还实施智慧医疗“114工程”,打破医疗信息壁垒,实现区域医疗数据互联互通。其中,龙华区在全国首创的基本公共卫生督导信息系统,连一个健康科普视频在社康播放了多少次都能实时抓取。以前,社康医护吐槽自己沦为“大表哥”“大表姐”,要填报各种基本公卫的台账,应对专家下社康抽查考核。如今,这种考核都转到了线上,系统自动抓取,社康医护的大部分时间,都用来真正服务居民。

近五年,龙华新增社康机构70家,总数达127家,形成“十分钟社康圈”,社康机构平均面积达1278m²,居深圳市第一。在医护待遇上,龙华在全市率先喊出了“社康医生收入高于医院本部”:社康中心全科医生平均待遇,不低于医疗集团同等级别专科医生的1.1倍。如今,社康医生成了“香饽饽”,医院的专科医生想转岗去社康工作,都得排队。

龙华区的基本公卫评价连续5年位居深圳市前列。2023—2024年,龙华区的社区健康服务绩效评价连续2年位居全市第一。

今年4月,国家卫健委体改司原司长、清华大学健康中国研究院院长梁万年也“提着拉杆箱”来到了龙华。深圳首个全科医学院——南方科技大学全科医学院在龙华区人民医院挂牌成立,梁万年出任院长。他说,龙华的医院诊疗量在下降,社康诊疗量在上升,这是最好的标志,是全国最期待见到的结果。

十年前,国务院办公厅印发了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,推动全国建立分级诊疗格局。“小病在社区,大病去医院”,把常见病、多发病都留在社区,三甲医院集中精力攻克复杂疑难重症,这是各省市一直在努力的方向。“我跑了全国很多地方,现在我在龙华看见了,这里已经实现了。”梁万年说。