“搞不好今天我们要在这里聊一上午天。”

当这句话从急诊科医生蒋熙攘口里蹦出来的时候,感觉就像“1亿小目标”的“王首富”,突然跟你说,“我要去搬个2块钱的砖”。

开玩笑的吧?

要知道,蒋熙攘所在的深圳市人民医院急诊科,是全市最大的专科,全市最繁忙的急诊科。

一个科,一年接诊24万病人,平均每天658人以上!

图片来源:人民日报×网易哒哒

你现在跟我说:上班=聊天?

但面对百年难得一遇的新冠疫情,一切皆有可能。

微博、抖音上,每天都能看到忙疯了的前线医护人员,脸上被口罩勒出一道道印痕。

但那往往仅限于正面PK新冠的科室:感染科、呼吸科、ICU、检验科、发热门诊……

别的很多科室,可能都揭不开锅了。

都这个时候了,谁还随便去医院呢?

再这么下去,医院真的要凉?

4月10日晚,深圳版“格蕾医生”更新到第三集,正好告诉你答案。

全国首部聚集规培医生成长的纪录片,《我的白大褂》,带你看看疫情下的医院,平静的水面,“暗流”涌动。

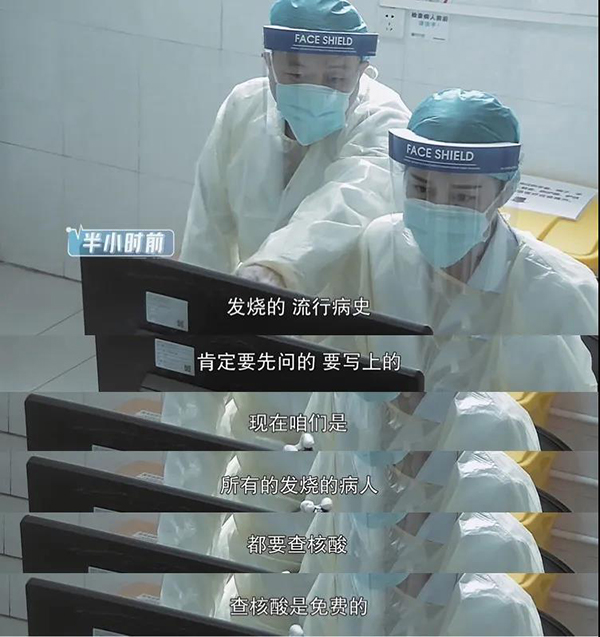

疫情时期,一切谨慎。

住院前必须测核酸,发烧者一律测核酸。

其余的,该干嘛干嘛,工资虽然少点,但活一样得好好干。

培训、演练,有病人来了,接诊、手术、抢救……

有的病人,遇到再大的疫情,也不能等。

医生护士值班,有些话是绝对不能说的。

比如说,今天很闲~看来今晚运气不错~

往往话音刚落,病人就来了,又是危重症,又是大抢救,一夜下来,脚不沾地。

这就是“乌鸦嘴定律”,没人逃得过。

急诊科里,蒋医生刚跟规培医生蔡婉娜说要“聊一上午天”,电脑屏幕弹出了新提示,收到病人的挂号单。

一个27岁小伙,捂着肚子,半弯着腰,还没走到诊室门口,就痛得要蹲下。

他从昨晚开始肚子痛,一宿没睡。一大早叫老婆陪着来看急诊,连红色的睡衣都来不及换。

规培医生蔡婉娜赶紧帮忙询问病情:

有没有排气排便?

妻子说:

他就是排不出来,3天了。

而且这两年,每天都要上厕所大便两三次。

蒋医生帮他查体,按压腹部,找出痛点。

初步判断是肠梗阻。

但什么原因引起的,还要做个CT看看。

期间,病人痛得反复蹲下,医生只好给他打止痛针,安排他去做灌肠通便。

CT报告出来后,妻子拿进诊室。

蒋医生叹了口气:

可能是个肿瘤。

从CT的情况,还有他平时大便的性状改变,考虑结肠癌的可能性比较大。

妻子一下子都懵了。一个肚子痛,至于吗……

“横祸”突然飞来,恐怕没几个人能一下子接住。

低头,皱眉,托腮,年轻的妻子有点手足无措。努力去思考,脑海却一团乱麻。

马上要扑来的一个难题是,要不要把结果告诉她的丈夫?

“要不要先稳住他?”

“我来跟他说,还是你亲自跟他说?”

“别紧张,慢慢来哈。”

妻子好像没听见医生的话,突然站起身,走出了诊室。

到了走廊里,发微信,打电话,边抹眼泪。

被晾在诊室的两师徒,也变得语气凝重。

蔡婉娜低下了眉头:

“年纪轻轻的,刚结婚不久……”

“很残忍啊,二十七岁,如果真的确诊的话……”

妻子回来了。

“你来跟他说还是我来跟他说?”

“我也不知道。”

眼看病人家属六神无主,蒋医生果断提出:

这种情况的话,我来跟他谈吧。

站起身,走!

步履坚定,无形中给了家属一股坚强的力量。

走到病人休息的床边,循循善诱,像剥洋葱一样把病情逐层抛出:

我们刚才做了CT,发现你的肠子有问题……

目前来看,不能确定是肿瘤,还要进一步检查。

别紧张,慢慢来……

你可能需要做手术,或者放化疗。

一旁的蔡婉娜看在眼里,佩服在心里:

在感性和理性之间的平衡,蒋老师做得非常好。

上一秒还在和老师侃侃而谈,下一秒就可能被一个新来的病人压得心情沉重。这就是风云莫测的急诊科。

同样莫测的,还有在胸外科轮转的小潘。

小潘,2019级麻醉科规培医生潘正龙。3月3日,第一天到胸外科学习。

主任王光锁希望他能结合自己麻醉专业的优势,“从胸外科的角度看麻醉科,从麻醉科的角度看胸外科。”

原以为第一天来到只是熟悉一下环境,没想到8:00就被主任“撵”上了手术台。

还要当着一群“大佬”的面,被连番提问:

麻醉技术的进步,对胸外科是里程碑式的推动,你说说是哪个里程碑?

现在的肺隔离技术有很多,有哪些?

还有吗?

还有吗?

……

随着手术推进,轻松的问答戛然而止。

患者是一位75岁的男病人,肺癌,主刀的王光锁主任要通过单孔的微创手术,也就是只在病人身上开一个小孔,切掉左下肺叶。

胸腔镜伸进去后发现,肿瘤很大,淋巴结密集,而且淋巴结已经钙化,像石头一样,又是水肿,又是粘连……

总之一句话:手术难度很大。

此时此刻,胸外科和麻醉科必须密切配合,胸外科治病,麻醉科保命。

切开肺裂(肺叶之间的缝隙)时,出血了,达到200毫升。

微创腔镜下止血失败,如果继续在单孔下做,风险极大。

主任果断下令:转开放(开胸)!

快点,动作快点!

看看有没有继续的活动性出血。

一旁胸外科规培医生郭燕华报告:他的肋间在出血。

Hemlock,内镜血管钳,手枪,蚊钳,超声刀!长镊!刀!镊子……

呼,终于止住了!

历经一个小时,成功切除病变的肺组织。

在手术室外等候的家属,看到布满瘤子的病肺,都吓了一跳。

小潘说,第一次上台,虽然只是站在旁边观摩,但也感觉累得够呛。

这段时间,2019级超声科规培医生林平娜,也迎来了危险的挑战。

在深圳市人民医院急诊科里,她要跟着高老师(高占良医生)专门看发热门诊。

这意味着,他们很可能会与新冠的疑似病例、确诊病例“正面交锋”。

更可怕的是,到了下午3:00,老师开始让林平娜独自接诊。

进来一个小伙子,说自己昨晚开始发烧,早上起来喉咙痛。

林平娜一条条询问他的症状,问着问着突然陷入了停顿。

站在身后的高老师默默捏了一把冷汗:不会把最重要的东西都忘了吧?

(对发烧的人,首先要问流行病史!)

过了一会,林平娜终于反应过来了:

你近期有没有去过湖北武汉?

家里的人有没有发烧?

……

高老师松了一口气:比以前好多了,有你在,我放心。

晚上8:00,发热门诊来了一位特殊的老奶奶。

她患有淋巴瘤,3天前刚从这家医院的血液科出院。

现在又发热了,浑身发抖,下午抽血查白细胞值,只有0.3,正常来说,应该要在4-10之间。

白细胞是人体的“防疫部队”,专门消灭入侵人体的外来病菌。

白细胞值这么低,几乎相当于“裸奔”,一旦有病菌进来,基本上是“城门大开”,非常危险。

图片来源:网络

必须马上住院,并且放在单独的病房隔离,防止被别的病人交叉感染。

高老师很紧张,赶紧联系血液科,那边回复:暂时没有单独的病房,要到明天早上才能想办法调。

怎么办?总不能让病人先回家吧。

高老师继续不停地打电话:

郝医生,你能申请到吗?

史主任,能不能帮安排?

……

终于,在急诊科内部找到了单独的单间病房,老人暂时安全了。

不要以为忙碌的医生总是对你爱理不理,当病人真的遇到了生命威胁,医生比谁都更紧张。

在高老师身上,林平娜见到了医者发自心底的责任感和使命感。

在深圳市人民医院口腔医学中心,2018级口腔科规培医生周芷伊跟着黄老师顶住疫情,“全副武装”为小朋友们补牙,第一次收到了患儿妈妈送来的鲜花。

这位妈妈说:“这种情况下你们还上班,真的是挺不好意思的。”

疫情之下,医院其他科室没有“凉”。

只要病人有需要,医护人员一直都在,及时给我们受伤的身心提供温暖的依靠。

深圳卫视《我的白大褂》

3月27日起,每周五晚21:15播出

腾讯视频、爱奇艺、B站和西瓜视频等同步上线

全剧10集,每集50分钟,5月29日结束播映

资料来源:深圳卫视《我的白大褂》剧组