2月15日深夜,清水河又被投下一颗“深水炸弹”。

23:40,“深圳卫健委”公众号发文,新增1例确诊,女,54岁,居住在罗湖区清水河街道吓围新村。

随即,吓围新村有7栋楼划为封控区,周边成为管控区。

底图来源:“深圳微时光”公众号

而它隔壁的鹤围村,1月26日才刚刚解封。

1个月内,清水河两度染疫,2个相邻的村先后被“封”。

清水河人真是一言难尽。

在春节前的深圳“0107”疫情中,清水河首当其冲,我们跟踪了小吃店店主老姜的故事,记录了一群“打工人”的辛酸。

“我的汤粉店才开张了9天!”

1月12日一早,江西人老姜(化名)接了个电话,顿感大事不妙。

店里的帮手李慧(化名)打来:

“老板,我可能阳性了。”

前一天下午,她在小区外的核酸检测点——深圳龙岗区吉华上水花园北门采了样。

早上9点,结果刚出来,龙岗区的流调员大本营一下子“炸”了:

是一管“10混1”的样本呈阳性。

李慧,就在这一管里。

在老姜开的汤粉面店里,李慧是唯一的帮工,老姜掌勺,她洗菜、干些杂活。

这家店开在罗湖区清水河街道草埔地铁站口,它附近有个更出名的地标:

鹤围村。

深圳“0107”疫情中,这个村“一举成名”,共8人中招,占了一半。

老姜心里叹了口气:

“我这店才开张了9天啊。”

老姜来深圳20多年,一直干建筑,在工地摸爬滚打,去年年底才转行卖汤粉面。但开店不顺利,龙岗的店办不来证,他只能另寻出路。

后来,他发现了罗湖清水河草埔地铁站旁的这条小街,一百多米,却人头涌动。从地铁口出来的打工人,饥肠辘辘,像河水一样涌入路边的小饭馆。

来源:新京报

“就这了!”

老姜交了2万块转让费,盘下了15平的店面,2022年1月3日匆忙开业。有肉有菜有粉面,12元到16元一份,“生意应该不错。”

可深圳疫情突然就来了。

早上9点多,范苏云带着流调五组以及消杀组的同事,敲开了小店的卷帘门。

距离他们接到龙岗疾控的“阳性”通知,还不到半个小时。

如果问还有谁比被封的“打工人”更苦,那这些抗疫人员绝对算一个。

流调员就跟消防员一样,一接到“火警”,哪怕只是初筛阳性,就得立即赶往现场,阻止“大火”蔓延,摸清“火源”在哪。

老姜向大家模拟着李慧的日常活动,“她就在后厨洗菜。早上7点半到,晚上8点多走,不离开店的,就在这里。”

“那她去外面上洗手间吗?”小店一眼就能看尽,没有厕所。

“洗手间也在店里,在二楼,从这个梯子爬上去。”

现场流调做到一半,市疾控中心的复核结果传来——

流调员心里更着急了,他们必须比病毒跑得更快,把老姜和李慧接触过的人尽快“搜”出来。

小店是小本生意,不会查什么健康码,来来往往的食客上哪找?

查看监控是最好的办法。但流调员梁志清刚开口问,就被泼了一盆冷水。

梁志清很快留意到店门口贴了个付款的二维码。

导出里面的收付款账单,已经是流调员的基本技能。

组长范苏云迅速将账单发给了公安部门,查一查付款的人都是谁。

随后,流调员去了趟小店附近的超市。

因为他们发现,李慧的支付记录中有这家超市,老姜说是网购的,但流调员不放心,还是去超市的拿货点确认下。

走之前,范苏云不忘叮嘱老姜:

卷帘门慢慢拉上,核心密接者老姜褶皱的脸,渐渐隐没在小店中。

小店帮工的“上家”

到底是谁?

罗湖艺嘉国际大酒店的地下多功能厅,成了罗湖抗疫“打工人”的临时大本营。

一组组的流调员围桌而坐,每一桌的中央空地上都是电插板,数根电话线拧成的“柱子”立在中央, 这是流调员的“生命线”。

上午在清水河现场的流调内容被即时传回这里,变成文字档案。

午饭时间已过,可没人有心思吃饭。

流调五组的人,心情就像忽明忽暗的灯光,一个线索亮起时,总有问题推向另一个“死胡同”。

感染李慧的“上家”还没找到!

流调员们整理着一堆“线头”,捋顺每个节点。

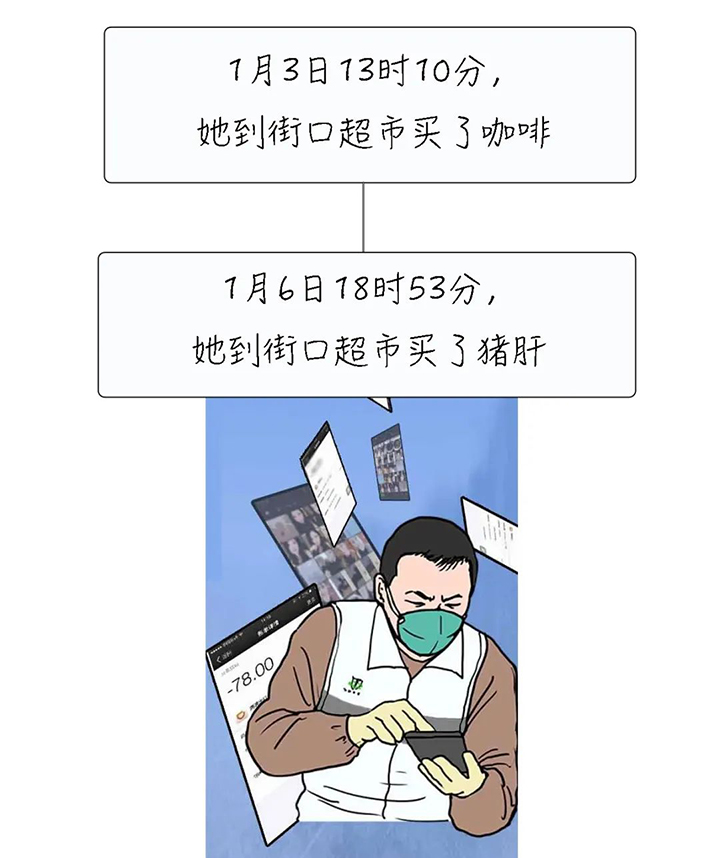

龙岗疾控发来了李慧的支付记录,其中的2条关键信息让流调五组眼前一亮:

为何这么扎眼?

这家超市就在老姜小吃店的斜对面,是清水河鹤围村的“CBD”,平时热闹非凡。

在深圳“0107”疫情中,鹤围村出现了一起家庭聚集性疫情,共有6名同住的家庭成员被感染,分别是病例5及其母亲、岳母、女儿、外孙、亲属。

记住病例5这个关键人物。

1月5日14时40分,病例5就在这家超市门口出现过。

根据之前的流调,病例5在这家超市的密接者,都被隔离起来了。

现在冒出来的李慧,难道是“漏网之鱼”?

12号当天,病毒的基因溯源结果出来了,李慧(病例13)与病例5的基因序列100%同源,而且他们属于同一传播链。

可是根据支付记录,李慧是在1月3号和6号去的超市。而病例5是1月5号在那出现。

两个人之间怎么可能传染?

流调员又撞进了“死胡同”。

距离3米!他们出现

在了一个画面上

1月12日上午,负责查监控的流调员已经盯着屏幕N个小时,倒查到1月4日的画面了。

他咬了一口手里的面包,双眼始终紧盯着屏幕,手指在“播放”和“暂停”键之间跳动。

突然,他扔下了面包,手指麻利地按着“回放”键,充满血丝的眼睛开始放光。

1月5日的监控画面上,李慧像往常一样,在超市门前的街上,往小店走去。

30秒后,一个熟悉的身影,病例5也出现在这条街上。

两个人相距2至3米,“同框”走了一段路。

要命的是,病例5虽然戴着口罩,鼻子却露在外面。

流调员想起了2021年东莞麦当劳的疫情 ,出现在同一家麦当劳的人,就在时空交汇中了招。

流调员由此推断,在这一个交汇时空中,病例5传染给李慧的几率较大。

“病毒就是这么莫测,它可以击中身边的人,也可以穿过人群,落在几米远的李慧身上。我们在明,病毒在暗,这是流调中最困难和最无奈的地方。”

——深圳市疾控中心传防所副所长孔东峰

大家有些兴奋,有人一边撰写流调报告一边说:“如果老姜也确诊,那事情就多了。”

“别怕,11号那天凌晨一连确诊4例都过来了,还怕老姜确诊?”

“封”谁?不“封”谁?

流调员心里也捏把汗

李慧初筛阳性的结果一出,流调和病毒的赛跑就开始了。

虽然大家手脚很快,可要划定密接者那一刻,流调员心里却瑟瑟发抖。

怕漏掉一个。

拿到小吃店的扫码付款名单后,范苏云和组员们就开始打电话。手机支付的人好找,可给现金的人呢?

打了一圈电话流调后,他们发现,来老姜店里吃饭的人,大部分住在附近,但也有个别住在福田、南山。

“除非他们就在附近上班。”

点开地图,流调员找到了附近的几所学校和幼儿园,之前的流调也发现,有部分食客是学校的教职工。

两个信息叠加在一起,瞬间点亮了流调员脑中的一盏灯。

罗湖疾控立即将情况反映给区教育局,最终找到了几位用现金支付的教职工。

“如果没有这一步,这些人就管控不到了!”范苏云说。

也怕多了一个。

在“搞钱之城”深圳,有个段子成了打工人的口头禅——

来源:网络

划定一个密接者,会影响其周围很多人的饭碗和家庭的生计,一定要慎之又慎。

李慧去过小吃店隔壁买过蛋糕,那蛋糕店的老板和店员算不算密接?

不算!

因为细问发现,李慧买蛋糕时,蛋糕还没出炉,她提前扫码支付就离开了,没有和店员接触。

一个萝卜带起泥,一例确诊病例的背后,是几十甚至上百名流调员披星戴月的出击。

李慧的调查不算太曲折,但市、龙岗区、福田区、罗湖区疾控就出动了约80名流调员,累计判定密切接触者及按密接者管理的386人、次密接360人、重点人群89人,她就诊过的深圳市第二人民医院,停诊协查。

1月26日凌晨,深圳火速“摘星”,清水河鹤围村也同步解封,有人偷偷放了烟花……

流调员旷翠萍声音沙哑了,血丝爬上了梁志清的眼睛,范苏云想念孩子,孔东峰匆忙回家照顾父母……

但他们最终未能安静地陪家人过个年。

除夕那天晚上,宝安石岩“砰一声开了瓶啤酒”,随后半个月多里,光明、罗湖、福田、南山相继加入“群聊”……

各区的流调大本营,一直灯火通明。

信息来源:深圳市卫健委、深圳市疾控中心、罗湖区疾控中心、龙岗区疾控中心