前段时间,一位护士在抖音上火了。

短短19秒的视频,记录了她从隔离病房,到药房拿药的过程有多艰难。

只见她穿着厚重的防护服,护目镜早已蒙上了一层白白的水雾。

走在平坦的草地上,如同盲人摸路一样,一点点往前挪步子。

有一次没看到个草坑,险些跌倒。

走到药房前的阶梯前,她更难了,直说:

“哎呀,我看不到路!”

身边的同事捡起脚下的树杈,想给她拉着引路。

没想到她拒绝了,因为怕交叉感染。 “你不要接触我。”

视频一经发出,点击量就过千万,连著名演员姚晨也在她的微博转发。

不少网友看完后,都表示很心疼:

“当疫情结束时,请别忘了有群护士为你拼过命。”

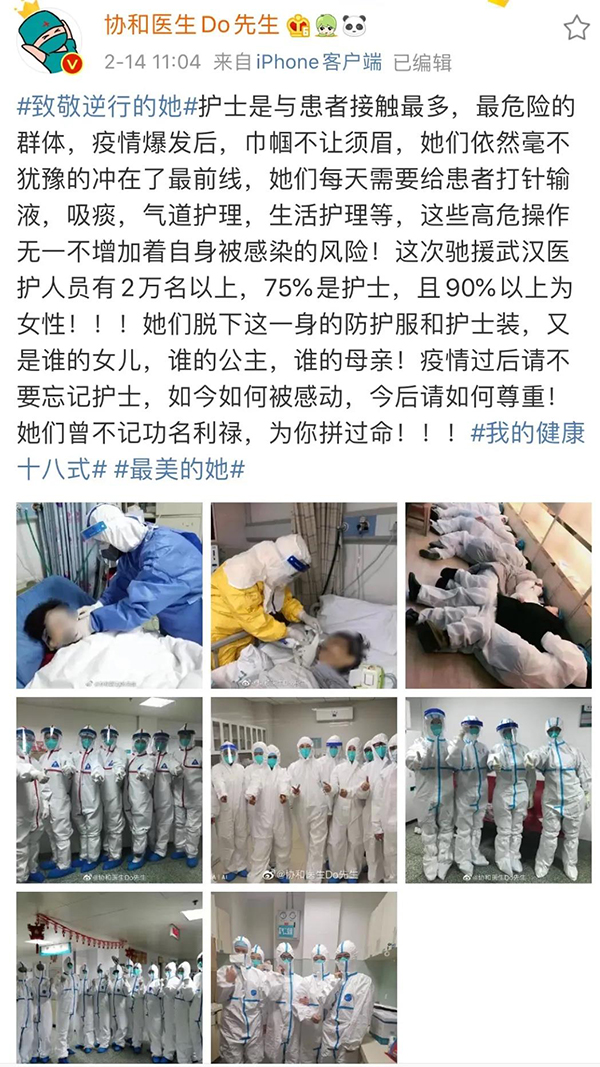

很多人以为,这场疫情中,医生是最重要的。

但事实上,护士的工作量远远超过医生,甚至处境要比医生更危险。

就像微博上一位医生所说:

“护士是与患者接触最多,最危险的群体。”

每一位新冠患者送到了隔离病房后,护士基本就是陪伴他们最多的人。

小到输液、输氧、量体温、量血压,

大到吸痰、翻身、管道护理...

一切都由护士完成。

这个过程中,他们经常都要近距离地接触患者分泌物、血液、大小便...

一不小心,他们就可能受到感染,陷入危险。

你问他们害怕吗?

当然怕。

在深圳,就有一群冲在最前面的护士。

2月1日开始,他们从各大医院出发,到深圳市第三人民医院(简称“市三院”)参与“抗疫”。

51人的队伍,到现在都还有人在坚守着。

每天,他们都要“全副武装”,在隔离病房里忙4小时。

厚重的防护服,不仅让他们热得像在蒸桑拿,还挑战着他们的生理极限。

连放屁都要三思,毕竟防护服的密闭性太好,自己放的屁只能自己消化了。

因橡胶手套、消毒液、洗手液反复侵蚀,黄颖双手闷出了疹子

很多人一开始还因为紧张,一进隔离病房就感觉有点缺氧。

但比起这些,还有一件让他们更头大的事。

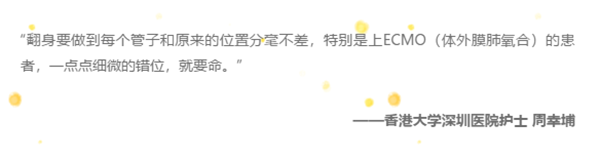

他们最怕的,是给患者翻身。

为了完美翻身,ICU里的护士每天都要假装自己是 “名侦探柯南”,推理翻身时会遇到的各种情况——

什么姿势最好、插管的长度是多少、出现问题时怎么解决…...

久而久之,想多了后,答案就成了“感觉”,一出事,下意识就知道该怎么处理。

“比如,有的患者体位改变后,心率下降了,但血压也降低了,这就影响ECMO,这时就要给患者补充液体,再把血压拉上来。”

可光想还不够,还得拉上三五个力气大的战友,一起做这事:

每一位患者在翻身的时候,周围都会围了一圈护士。

有的人负责托头、有的专管抬脚、有的要盯牢插管……

大家各就各位,脑海中推演着翻身的情景。

确定了眼神,有人开始喊:

“1、2、3!翻!”

每一次给患者翻身,大伙儿都会累得全身大汗。

ICU是和死神打交道最多的科室。

对护士来说,死亡已经不是他们最怕的事情。

“我们最害怕的不是患者的死亡,而是清醒患者因为气管插管、吸痰等操作引起呛咳后的眼泪。”深圳市三医院ICU护士江美娜说。

她曾经电话回访一位康复出院的患者,后者说的一句话让她印象深刻:

“当时我病情危重,嘴里插着气管插管,每一次吸痰,都难受得足以让我做一年的噩梦。”

因此,在护理时,护士们都尽量想办法,让患者好受点。

比如教他们轻咬牙垫,做深呼吸。

在这个过程中,护士总会被患者强烈的求生欲而感动。

有一次,江美娜在帮一名患者做康复训练时,他因为气管插管不耐受而呛咳流泪。

她帮他擦去眼角的泪水,以为他会放弃的时候,他却吃力写下“继续”二字。

隔离病房里,不一定总是医护人员守护患者。

有时候,患者也在保护着他们。

曾有一位重症阿姨,每次看到医护人员进来,她都很小心地说:

“你们不要离我太近,别被我感染。”

有一次,康复师在给阿姨做康复时,一抡手,防护服裂开了一个小口子。

阿姨看到了,催康复师赶紧去换防护服:

“快去换了再来,不然我不让你做了。”

“这种感觉,让我们觉得,在病毒面前,全社会都是拧成一股绳的战友。”南方科技大学医院ICU护士长张陵湘说。

对患者来说,要战胜新冠肺炎,最重要的就是吃好。

“重症新冠肺炎患者大部分都是高龄患者,本身基础疾病多,脏器损伤大,营养吸收更差,合适的营养支持途径的建立是非常重要的。”黄颖说。

作为一名重症营养护士,她在ICU里的另一个身份就是负责“喂饭”。

别以为“喂饭”就是张嘴闭嘴的事儿,对护士来说,困难多了不少。

比如说徒手置入鼻空肠管。

穿着厚重的防护服,不仅不方便操作,连听诊器也不管用了——因为防护服太厚,护士无法通过听诊器确定插管是否到位。

咋办?只能靠“手感+动脑”。

“主要靠手感,感受患者腹部振动。当然,有手感还不够,还得最终确定。一般我们的胃液里有食物残渣,pH值是酸性的,相比之下,肠液就清澈很多,pH值是碱性的,所以我们边插管,边要抽出液体检查一下。”黄颖说。

除了管“进口”,“出口”也要盯。

每天,他们都要盯好尿袋、粪袋,患者吃了多少,拉了多少,这些数据都要秒记,一旦发现不对劲,就得立马调整。

“这些都很重要,一不小心,就会出问题。”深圳市人民医院重症医学科护士单文浩说。

在抗“疫”战场上,南方科技大学医院前来支援的人数最多。

作为这个团队的“大家长”,张陵湘把整个ICU护理团队拉来了一大半,组建了一个10人的队伍。

刚来的时候,湖北正不断传来有医护人员感染的消息。

张陵湘嘴上不断地宽慰队员:“我们只是换了个地方上班,只是多穿了防护服和口罩,没什么的。”

但其实她心里“最初也有点怕”。

此前,她和团队都没做过这样的三级防护。经市三院专家院感培训后,第一次穿上防护服的她,就觉得浑身不舒服。

潮湿、闷热、过敏性鼻炎犯了,不停地打喷嚏、流鼻涕,4个小时下来,口罩里面都湿了,眼镜也起了好几圈雾。她更担心队员们能不能适应这样的环境。

这是一支年轻的队伍,10个人里,3个80后,7个90后。其中,有3个都是95后。

到了市三院后,为了统筹安排,这支队伍被拆成了各个小组。

张陵湘从此在微信群开启了“老妈子”式的“唠叨”模式:

做好防护!做好防护!做好防护!

甚至,每次进到隔离病房交接班看到自己的队员时,她都要拉他们过来,看看防护服有没有粘好。

3月31日,深圳举行支援市三院医护人员欢送仪式,第一批78名支援的“白衣战士”终于回“娘家”了。

刚回到“娘家”,张陵湘就向院领导说了一句:

“10个护士,我一个都不少的带回来了!”

那天晚上,她睡了近两个月来最安稳的一次觉。

今天如何被感动

今后请如何尊重

请记住这些名字

文章来源:“深圳卫健委”微信公众号

资料来源:深圳市第三人民医院